Medio Ambiente

Obstáculos en el camino hacia la ciudad pos-covid-19

The Conversation

07/01/2021

Durante el confinamiento por la primera ola de la pandemia, hubo momentos de ensoñación en los que creímos que íbamos a cambiar radicalmente y que también lo harían las ciudades. Había motivos para pensar así.

Asistimos a la experiencia inolvidable de contemplar por primera vez las ciudades vacías de automóviles y de respirar aire puro incluso en zonas tradicionalmente congestionadas. Verificamos la insuficiencia de los servicios sanitarios públicos. Observamos cómo los barrios más vulnerables sufrían en mucha mayor medida el impacto de la pandemia.

Constatamos también las repercusiones de las deficiencias en la habitabilidad de las viviendas en las relaciones cotidianas y los procesos de vulnerabilidad. Aplaudimos la capacidad de resistencia de las redes vecinales frente a la traumática experiencia. Se difundió el valor del comercio de proximidad.

Todos ellos son ingredientes que nos permitieron imaginar, bien reforzándolos o bien combatiéndolos, una ciudad más amable y humana.

Transporte urbano: ¿abandonaremos el coche?

Los problemas más graves, fruto de la desigualdad y la insuficiencia de los servicios sanitarios, son los más preocupantes y evidentes. Pero transcurrido el tiempo y en plena segunda ola, hemos perdido la inocencia respecto a las dificultades que parecían menos estructurales y por ello, más fácilmente subsanables.

Percibimos la magnitud de los obstáculos que hay que superar y cómo se oponen a esas ideas que tomaron cuerpo en la imaginación de una parte de la sociedad y seguimos considerando deseables. Entre ellos, cabe mencionar el cuestionamiento de la utilización del transporte público y del modelo de ciudad compacta.

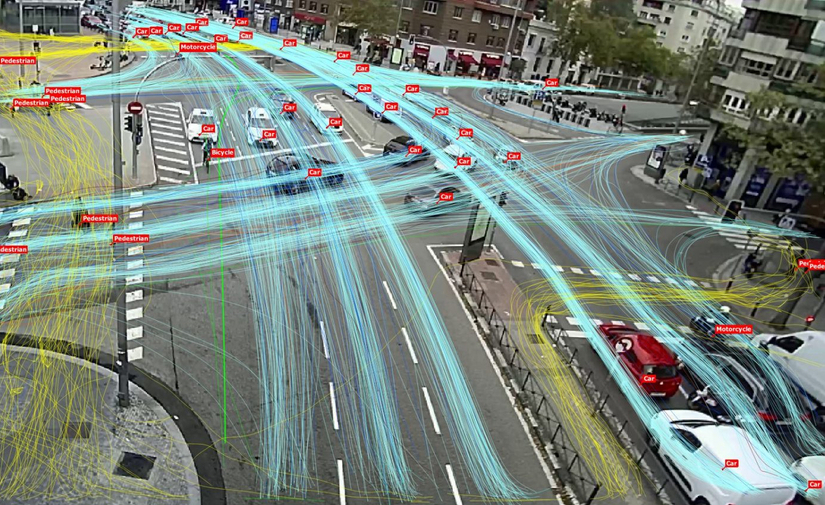

Respecto al primero, la pandemia ha creado cierta aversión al transporte colectivo originada por el temor al contagio. El coche se percibe como un medio más seguro, lo que supone una fuerte contraposición a los rasgos del modelo ideal de ciudad poscovid, que implica una disminución radical del uso del vehículo privado motorizado.

Además del miedo al contagio, en el contexto de la presente crisis no resulta sencillo ignorar el problema del desempleo en el ámbito de la industria del automóvil. El empleo de un elevado número de trabajadores está relacionado directa o indirectamente con la industria de la automoción en España.

Este factor parece hallarse detrás de la promoción del automóvil eléctrico por parte del Gobierno. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado el 7 de octubre de 2020, incluye un capítulo dedicado a la instalación de 100 000 puntos de recarga para estos vehículos.

Es cierto que el impacto medioambiental de los coches eléctricos es mucho menor que el de los que utilizan motores de combustión. Ahora bien, no debemos olvidar los efectos del vehículo privado sobre nuestros hábitos, como la falta de actividad física, y sobre el funcionamiento de la ciudad.

Además de consagrar las diferencias sociales, el coche nos invita a movernos ignorando otros medios de transporte más activos, saludables y sostenibles y tiene un impacto enorme sobre la morfología de nuestras calles y espacios públicos.

El uso y, sobre todo, abuso del automóvil puede, en definitiva, como viene haciendo hasta ahora, consolidar su hegemonía y disolver la posibilidad de humanizar la ciudad, e impedir el incremento y la mejora de sus espacios de encuentro.

Ciudades compactas vs. ciudades de proximidad

Por su parte, el modelo de ciudad compacta y densa se considera el más deseable en términos de sostenibilidad medioambiental. Supone un uso más racional del suelo, menores emisiones contaminantes derivadas de la movilidad de las personas, la simplificación de los procesos de provisión de infraestructuras y servicios básicos y muchas otras ventajas.

Sin embargo, la mayor incidencia de la covid-19 en las ciudades ha puesto sobre la mesa el problema de la densidad, que supone una contradicción más respecto al horizonte deseado de la ciudad compacta.

Más allá del consenso que agrupa a los urbanistas en torno a los aspectos positivos de la ciudad densa, no resulta sencillo transmitir claramente el mensaje que establece una división precisa entre densidad y hacinamiento, condenando este último, pero reivindicando la primera en aras de un futuro más sostenible y una ciudad más humana y saludable.

Algunas ciudades han decidido aprovechar la oportunidad y poner en marcha proyectos alternativos para combatir algunos de estos problemas. Un ejemplo son las propuestas de policentralidad y proximidad. Su modelo se centra en la resolución de las necesidades básicas de los residentes de los barrios en un radio máximo de 15 minutos caminando o utilizando otro modo de transporte activo.

En el mismo sentido, la promoción de la movilidad en bicicleta o en medios activos como están llevando a cabo en París, Londres o Barcelona, que han acelerado la creación de carriles bici provisionales, es un modo sabio de experimentar, corregir y convencer de que este es el medio más adecuado para disminuir las emisiones de carbono y promover hábitos saludables entre los ciudadanos. Son planteamientos con efectos potenciales muy positivos, pues implican:

-

La consolidación del comercio de escala local.

-

La proximidad a espacios verdes y de encuentro y esparcimiento.

-

La promoción de movilidad activa saludable.

-

La reducción de tiempos de viaje en el transporte y de emisiones contaminantes.

-

El fortalecimiento de vínculos comunitarios al aportar mayor cercanía y menos estrés cotidiano.

Son apuestas que valdría la pena poner en marcha, pero requieren dirigentes municipales valientes y preocupados por los ciudadanos más allá de los periodos electorales. Lamentablemente, no es la regla común.

Quedan pendientes, por supuesto, los problemas de carácter central y estructural. Un ejemplo es la proyección territorial de la desigualdad, tan patente en nuestras ciudades y cuyos estragos durante el confinamiento fueron y siguen siendo palmariamente ostensibles.

Nuestras ciudades, en definitiva, demandan atención y propuestas de solución insoslayables en el camino hacia el deseado horizonte pos-covid-19.

Noticias relacionadas

EN PORTADA

Suscríbete a nuestraNewsletter

La información más relevante del sector directamente en tu correo.

Suscribirme